بقلم – ماريا بوبوفا لموقع Brainpicking

ترجمة: نصر عبد الرحمن

“إن الحاجة إلى تأكيد الحقيقة وتعزيز الخبرة عن طريق التصوير الفوتوغرافي بمثابة استهلاك جمالي أدمنه الجميع في الوقت الراهن”.

منذ اختراع التصوير الفوتوغرافي عام 1839، وتطوره المُطرد يُشكل إدراكنا للواقع.. بداية من التأريخ لعالمنا المُتغير إلى تسجيل سماته المتنوعة إلى مساعدتنا في فهم علم العواطف، إلى الرسو بنا على شاطئ ثقافة المُستهلك. ولكن على الرغم من التطور المتنامي سواء في فضول المتخصصين أو الاستخدام الجماهيري عبر القرن ونصف المنصرمين، فثمة شيء مختلف بشأن الثقافة البصرية في العصر الرقمي.. شيء مُتفرد ومُتجذر في جوهر الصورة الفوتوغرافية ذاتها.

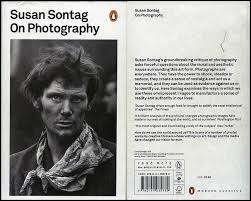

ورغم أن كتاب عن التصوير الفوتوغرافي – مجموعة مقالات مترابطة كتبتها سوزان سونتاج؛ المؤمنة بفلسفة إعادة التشكيل – كان قد صدر عام 1977، إلا أن رؤية سونتاج الثاقبة تواكب اللحظة الراهنة على نحو مدهش، وهي تلقي الضوء على البواعث النفسية والاجتماعية للثقافة البصرية على الإنترنت.

في المقال الافتتاحي للكتاب، “داخل كهف أفلاطون”، تضع سونتاج السؤال عن كيف ولماذا سيطرت علينا الصور الفوتوغرافية بهذه القوة في السياق:

“ما زالت البشرية تقبع على حالها في كهف أفلاطون، وتحتفي وفق العادة القديمة، باللوحات التي تصور الحقيقة، أكثر من الحقيقة ذاتها. إلا أن تعلمهم من الصور الفوتوغرافية، لا يرقى إلى تعلمهم من اللوحات القديمة الأكثر احترافية. هناك الكثير من اللوحات من حولنا والتي تسترعي انتباهنا. ظهر الاختراع عام 1839، ومنذ ذلك الحين تم تصوير كل شيء تقريباً. هذا الشره الشديد للكاميرا يغير شروط البقاء داخل كهف أفلاطون، أو بالأحرى يُغير عالمنا المُعاصر. ونحن نتعلم قيمة بصرية جديدة، تغير الصور وتوسع مفاهيمنا عن ما يستحق المُشاهدة، وما يحق لنا أن نلاحظ. لقد أصبحت قواعد، بل وأكثر من ذلك، أصبحت أخلاقيات الرؤية. وأخيراً، من أكثر نتائج عملية التصوير مُبالغة هي إيهامنا بالقدرة على امتلاك العالم كله والاحتفاظ به في رؤوسنا.. على هيئة مُختارات من الصور”.

وتُصر سونتاج على أن الصورة الفوتوغرافية هي آلية نمارسها للهيمنة على العالم.. على خبراتنا بالعالم، وعلى مفاهيم الآخرين بشأن خبرتنا:

“الصور هي خبرة تم التقاطها، والكاميرا هي الذراع المثالي للوعي في حالة الرغبة في التملك. أن تلتقط صورة لشيء يعني أنك تستولي عليه. إنه يعني وضع الذات في علاقة مُحددة مع العالم تشبه المعرفة.. ومن ثم؛ تشبه امتلاك القوة”.

وما يجعل الرؤية ذات بصيرة على نحو خاص هو أن سونتاج توصلت إليها منذ أكثر من ثلاثة عقود، قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وفيض الصور الفوتوغرافية.. وما شهدته من محاولة لتأطير وتعليب والسيطرة على حيواتنا –حيواتنا المثالية – من أجل تقديمها للآخرين، وحتى إلى أنفسنا. وترى سونتاج أن العدوان الذي يكمُن في التلاعب المُتعمد بالواقع من خلال الصورة الفوتوغرافية المثالية قد ينطبق بصورة أكثر وضوحاً على المحاولة العدوانية لتأطير الذات التي نمارسها ونحن نرسم لأنفسنا صورة بعينها عن طريق الصور الفوتوغرافية على فيسبوك وانستجرام، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي:

“الصور التي تمجد (مثل أغلب الصور الفوتوغرافية الموضة والحيوانات) ليست أقل عدوانية من الأعمال التي تعلي من قيمة السطحية (مثل الصور الطبقية، واللوحات الزيتية الكئيبة، أو الصور الشخصية الرسمية. هناك عدوان ضمني في كل استخدام للكاميرا”.

وبعد ملاحظة سونتاج بثلاثين عاماً، نرى على الإنترنت أن هذا العدوان يؤدي إلى نوع من عنف تأكيد الذات على مواقع التواصل الاجتماعي.. تأطير قسري لهويتنا من أجل الاستعراض وتمجيد الذات، للحصول على فرصة في صراع الحسد.

حتى في السبعينيات، كانت سونتاج قادرة على تحديد مسار الثقافة البصرية، حيث لاحظت أن التصوير الفوتوغرافي أصبح بالفعل: “ممارسة للتسلية على نطاق واسع مثل ممارسة الجنس والرقص”. واتخذت سمات أحد الفنون الجماهيرية، على الرغم من أن أغلب من يماسون التصوير ليسوا فنانين. في الواقع، تنبأت سونتاج أن الصورة سوف تصبح أداة بواعث السلطة الثقافية الخاصة بنا:

“إنها طقس اجتماعي بشكل أساسي، دفاع ضد التوتر، وأداة من أدوات السلطة”.

وتتمادى في التأكيد على العنف المُتأصل في الصورة الفوتوغرافية:

“الكاميرا، مثل السيارة، تباع على أنها سلاح قاتل.. سلاح آلي قدر الإمكان، وجاهز لكي تُشهره. يتوقع الذوق العام تقنية سهلة وغير منظورة. ويؤكد المُصنعون لزبائنهم أن التقاط صورة لا يتطلب مهارة أو خبرة، وأن الآلة تعرف مهمتها جيداً، وتستجيب لأقل رغبة. إنها بنفس سهولة الضغط على زر الإشغال، وسحب الزناد. الكاميرات، مثل الأسلحة والسيارات، تشبه النزوات التي يُدمنها من يستخدمها”.

لكن بالإضافة إلى تقسمينا عبر سُلم السلطة الهرمي، تصلنا الصور الفتوغرافية أيضاً بمجتمعات ومجموعات غاية في الصغر. كتبت سونتاج عن هذا:

“تقوم كل عائلة بتأسيس تأريخ مُصور لها، عبر الصور الفوتوغرافية.. حافظة من الصور تشهد على ترابط العائلة”.

وعلى المرء أن يتساءل هل –وإلى أي مدى – تم استبدال الدوائر العائلية بدوائر اجتماعية أثناء بناء مجتمعاتنا على الإنترنت حول سيل الصور التي تم مشاركتها على “التايملاين”. وقد لاحظت سونتاج، على نحو مُشابه، الاستخدام المُكثف للصور في السياحة؛ حيث تمنح الصورة مصداقية للتجربة، وهو ما يطرح عيانا سؤلاً حول ما إذا كنا قد تورطنا في نوع من “سياحة وسائل التواصل الاجتماعي” في الوقت الراهن ونحن نلتهم حيوات أناس آخرين نيابة عنهم. كتبت سونتاج في هذا السياق:

“تقوم الصور الفوتوغرافية… بمساعدة الناس في تملك مساحة يشعرون فيها بعدم الأمان. لذا، تطور التصوير في خضم أحد أكثر النشاطات الحديثة تميزاً: السياحة. فلأول مرة في التاريخ، أصبحت أعداد كبيرة من الناس تغادر بيئتها المألوفة لفترات قصيرة من الوقت. وأصبح من غير المنطقي أن تسافر دون أن تأخذ كاميرا معك. سوف تقدم الصور دليلاً موثوقاً على حدوث الرحلة، وتنفيذ برنامجها، والتمتع بها.

[…]

وبعيداً عن توثيق التجربة، يُعد التقاط الصور طريقة لرفض هذه التجربة.. عن طريق اختزالها بالبحث عن مناطق جذابة تصلح للتصوير، وتحويل هذه التجربة إلى مجرد صورة، أو تذكار”.

نحن نبني عالماً من الخيال باستخدام هذه التذكارات.. ونعرض هذا العالم عن حياتنا الخاصة، نستدل به على حياة الآخرين:

“الصور الفوتوغرافية، التي لا يمكنها تفسير أي شيء، هي دعوات لا تنضب للاستنتاج والتأمل، والخيال”.

إلا أن أكثر ملاحظات سونتاج تبصراً، وأكثرها إثارة للحزن، بشأن وقت الفراغ والتصوير، تمس نزعة العبادة الثقافية للإنتاجية الخاصة بنا، والتي نعبدها على حساب قدرتنا على الحضور بشكل حقيقي. فبالنسبة لمعظمنا، خاصة من يحصلون على إشباع هائل ويستغرقون في أعمالنا، تبدو ملاحظة سونتاج صحيحة تماماً بشأن التصوير كأداة لطمئنة الذات من التوتر الذي يسببه “الإخفاق”:

“إن فعل التقاط الصور في حد ذاته يعد بمثابة مُهدئ ومُلطف للإحساس العام بالارتباك الذي من المُرجح أن يفاقمه السفر. ويشعر أغلب السياح بالحاجة غلى وضع الكاميرا بينهم وبين ما يقابلون من أشياء مميزة. يلتقطون الصور لأن لا يثقون في استجابات أخرى. فالتقاط الصور يمنح تجربتهم شكلاً: توقف، التقط الصورة، ثم تحرك. وتنطبق هذه الطريقة بشكل خاص على الخاضعين لقيم عمل أخلاقية لا ترحم مثل اليابانيين والألمان والأمريكان. يخفف استخدام الكاميرا من القلق الذي يشعر به المطحونون في العمل حين لا يعملون أثناء الإجازة، في الوقت الذي يفترض أن يستمتعوا به. لديهم ما يشغلهم ويشبه حركة العمل التي ألِفوها: يمكنهم التقاط الصور الفوتوغرافية”.

وفي ذات الوقت، يعتبر التصوير ترياقاً لما ينتابنا من مفارقة الموت، كما أنه يُعمق إدراكنا لها أيضاً:

“كل الصور الفوتوغرافية تذكرنا بالموت. حينما تلتقط صورة، فأنت تساهم في ضعف وتجمد وموت شخص (أو شيء) آخر. بأن تقتطع هذه اللحظة منه وتجمدها، فكل الصور دليل على ضياع العمر”.

يبدو هذا صحيحاً على نحو خاص، ومأساوياً إلى حد ما، ونحن نملأ “التايم لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا بالصور، كما لو أننا نحاول أن نثبت أن تسلسل عمرنا البيولوجي –حياتنا – يحتشد باللحظات الفارقة، وهو ما يذكرنا أيضاً أن خط حياتنا ينحدر نحو نقطة النهاية حتماً: نحو الموت ذاته. ولهذا تصبح الصورة الفوتوغرافية أداة لتأكيد وجودنا، وسطوة هذا الأمر تدفعنا إلى إدمانه دائماً:

“الحاجة إلى تأكيد الواقع، وتعزيز التجربة عن طريق التصوير هو نزعة استهلاكية جمالية يُدمنها الجميع في الوقت الراهن.

[…]

وليس من الخطأ الحديث عن تعرض الناس لحالة من الإكراه على التصوير: من أجل تحويل التجربة إلى شيء مادي يمكن رؤيته. وبالقطع يتطابق الدخول في تجربة مع التقاط صورة لها، وعرض الصورة على الناس يساوي النظر إلى التجربة في شكلها الفوتوغرافي. ولقد قال مالارميه، أكثر علماء الجمال منطقية في القرن التاسع عشر، إن كل شيء في العالم موجود لكي ينتهي به الحال في كتاب. أما اليوم، فكل شيء موجود كي ينتهي به الحال في صورة”.

يظل كتاب “عن التصوير الفوتوغرافي” أثراً ثقافياً خالداً، تكشف كل مطالعة له عن بصيرة تتجاوز الزمن على الدوام، كلما تطور وعينا البصري الدارج.